قراءات نقدية

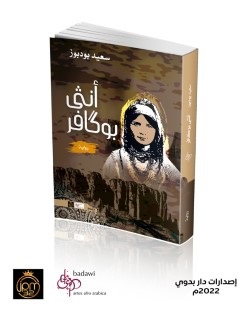

سعيد بودبوز و روايته "أنثى بوگافر".. بُركان إبداع متفجّر وينابيع سرديّة من سلسبيل الأطلس

سعيدٌ أنا وسعيدٌ هو…! عندما راسلني أول مرّة، قلت في نفسي من هذا الرجل، كان إحساسي من أول وهلة مزيجا من الدهشة والغبطة أو أغلب الظن شيئا بين الاستفهام وقراءة المجهول الذي ربما كان يحمل في طياته لحظتئذ خيرا لا ندريه. في تلك اللحظة طرأت جملة واحدة على لساني: «ربّ صدفة خير من ألف ميعاد». رسالة طويلة على الواتس تحمل في نهايتها توقيع: سعيد بودبوز. قلت أحادث جوفي العطشان: أجزم أنّه اسم بوقع رنّان، يوحي بمغاربيته المتمازجة مع صوت ملحون جبال الأطلس الشامخة؛ يفوح منّه عبق أخّاذ يدغدغ نيرونات الدماغ فاتحًا أبواب الفؤاد على مصراعيها، مخترقًا نفوس كل من يهيم بزهيراته اليانعة، بهاء أهله، وحلاوة مذاقه الحرشويّ الأملوويّ اللذيذ. يا آلهي، تلك البلاد التي أسمتها جدتي، «فاس اللي ما وراها ناس»، قاصدة مغرب الخير، علمًا بأن دنيا جدتي يا سادتي، بجدّ بسيطة تنتهي هناك عند شجرة لالبوة وارفة أنطبعت في ذاكرتي منذ الصغر، لا تبعد إلا بضع أمتار من دكان اليمني مسعد، بحي العباسية قرب ميدان الربيع، بمدينة أمدرمان الصمود والإباء. جدتي التي تحمل في جيناتها – كما حدثني خالي ماطوس ذات مرّة – بعض من مزيج الأمازيغ ونضرة شمال أفريقيا، كانت تحلم دائماً، رغم محدودية الأفق، إن جاز التعبير، ببلاد سي سعيد السعيدة، بلاد تسجد لطهرها الملائكة، لما تحتويه من علم، تتضمنه من فن، تنطوي عليه من تاريخ تليد، لا يشق له ولها غبار، وسعيد بودبوز ما هو إلا عصارة ورحيق لهذه الانصهارات والتراكمات على مدى حقب التاريخ، فهو دون أدنى شك، مثالٌ للمغربي المثقف الفطن الذي يتطلع إلى آفاق بعيدة يسافر إليها ليغترف من علومها، نعم، هو مزيج سحري أعجز عن وصفه، في النهاية أقول ما هو إلا نتاج لهذا التمازج الفردوسيّ: قلمه، فكره، سرده، حكاياته، نقده، وكل ذلك، متشبع بتلك العيون الفياضة، مدرارة المِداد، طويلة النجاد ومعصارة الوداد.

سعيدٌ أنا وسعيدٌ هو…! عندما راسلني أول مرّة، قلت في نفسي من هذا الرجل، كان إحساسي من أول وهلة مزيجا من الدهشة والغبطة أو أغلب الظن شيئا بين الاستفهام وقراءة المجهول الذي ربما كان يحمل في طياته لحظتئذ خيرا لا ندريه. في تلك اللحظة طرأت جملة واحدة على لساني: «ربّ صدفة خير من ألف ميعاد». رسالة طويلة على الواتس تحمل في نهايتها توقيع: سعيد بودبوز. قلت أحادث جوفي العطشان: أجزم أنّه اسم بوقع رنّان، يوحي بمغاربيته المتمازجة مع صوت ملحون جبال الأطلس الشامخة؛ يفوح منّه عبق أخّاذ يدغدغ نيرونات الدماغ فاتحًا أبواب الفؤاد على مصراعيها، مخترقًا نفوس كل من يهيم بزهيراته اليانعة، بهاء أهله، وحلاوة مذاقه الحرشويّ الأملوويّ اللذيذ. يا آلهي، تلك البلاد التي أسمتها جدتي، «فاس اللي ما وراها ناس»، قاصدة مغرب الخير، علمًا بأن دنيا جدتي يا سادتي، بجدّ بسيطة تنتهي هناك عند شجرة لالبوة وارفة أنطبعت في ذاكرتي منذ الصغر، لا تبعد إلا بضع أمتار من دكان اليمني مسعد، بحي العباسية قرب ميدان الربيع، بمدينة أمدرمان الصمود والإباء. جدتي التي تحمل في جيناتها – كما حدثني خالي ماطوس ذات مرّة – بعض من مزيج الأمازيغ ونضرة شمال أفريقيا، كانت تحلم دائماً، رغم محدودية الأفق، إن جاز التعبير، ببلاد سي سعيد السعيدة، بلاد تسجد لطهرها الملائكة، لما تحتويه من علم، تتضمنه من فن، تنطوي عليه من تاريخ تليد، لا يشق له ولها غبار، وسعيد بودبوز ما هو إلا عصارة ورحيق لهذه الانصهارات والتراكمات على مدى حقب التاريخ، فهو دون أدنى شك، مثالٌ للمغربي المثقف الفطن الذي يتطلع إلى آفاق بعيدة يسافر إليها ليغترف من علومها، نعم، هو مزيج سحري أعجز عن وصفه، في النهاية أقول ما هو إلا نتاج لهذا التمازج الفردوسيّ: قلمه، فكره، سرده، حكاياته، نقده، وكل ذلك، متشبع بتلك العيون الفياضة، مدرارة المِداد، طويلة النجاد ومعصارة الوداد.

فإذا أردت أن أتحدث عن هذا الأديب، رغم أنني لم أره في حياتي، فضلًا عن مكالمته، فلم تجمعنا غير رسائل واتسأبيّة كتابية. رغم ذلك يمكن أن أجسد إحساسي وما أملته عليّ نفسي المتواضعة من انطباعات عنه.

سعيد، هادئ القلم، لا يسترسل مسهبًا في مكاتباته، ذلك في بداية لقائنا، إلا نادرًا أو شذرات، وربما يعذى هذا الاحجام والقسطية لسبب العمل، الالتزامات أو لبعض المسؤوليات أو ربما لعلّة في نفس سعيد. على كل بدأ حديثنا أولًا بنقاش عن الرواية التي يود نشرها بدار بدوي، ولم نتفق في التوّ وتجلد في موقفه بادئ ذي بدء، بيد أنّه كان رحبًا بعد ذلك، جزلًا في عطائه السرديّ وكريما في نثر الرسائل المموسقة بنفحات مكناس وجبالها الراسية، التي تشرئب من علٍ، حامية بأعين قممها ذات الجليد السرمدي، المدينة من كل حدب وصوب. تتبدى وكأنها طالسمانها وبركتها التي تسمتد منها قواها وتستشف منها رحابة صدرها ومن قبل ترتشف من جمالها الأمازيغو-عربي الباهي كأساً دِهاقا.

كانت لي سفرة إلى المغرب في شهر مارس (الشهر الماضي)، أقلتني الطائرة مباشرة إلى مراكش، المدينة الحمراء كما يطلق عليها أهلها. استحضرت في المطار ذكرى لأديب يعمل كشرطيّ بدائرة الشرطة الهجرة هناك، حصل هذا الأديب على الإجازة الجامعية في كلية الآداب، وقد حاز على جائزة الطيب صالح في الرواية في عام ٢٠١٧، ويا محاسن الصدف هي بالتمام والكمال نفس السنة التي حاز فيها الأديب سعيد بودبوز على تلك الجائزة، لقاؤهما كان بالخرطوم. أتحدث عن الأديب ورجل الشرطة لحسن باكور. كانت صدفة غريبة يا اخوتي، أراني استحضر تلك اللحظة وكأن الأمر كان بالأمس القريب، حيث وقفت ساعتئذ أمام مكاتب شرطة الهجرة بالمطار لآخذ ختم الدخول، فإذا بالرجل يحدثني عن السودان وطيبة أهل السودان ويعرج من ثمّة للحديث عن الكاتب السوداني الطيب صالح وعن جائزة الطيب صالح. تجابدنا أطراف الحديث، وقف وخرج من الكشك الذي يعمل به وقلت في نفسي ما المصيبة: لازم في مشكلة. بيد أن الأمر كان غير ذلك. خرج وحياني بكل أدب وقال لي أنّه قد حاز على الجائزة ذات مرّة، صقعت ولم أنبس! ودعني بلسانه المراكشي الجميل بكل ترحاب ومودة قائلا الله يسخر. فلما حضرت هذه المرّة لم أجده في ذاك المكان الذي قابلته فيه قبيل سنوات، فسألت زملاءه من أهل الشرطة، فأتوا به من استراحته. ألتقت القلوب هذه المرّة عن معرفة وكانت صدفة خير من ألف ميعاد. والصدف الجميلة لا زالت تتكرر مع الأدباء، وكم هي جميلة في رحاب الأديبين، بودبوز وباكور.

في اليوم التالي وبعد ندوة ليلية بديعة وجميلة في رياض أُبانا، هذا الفكاهي الشهير، الذي أمتعنا وأجزل علينا من النكات والحكاوي والرقصات ما تفتحت له أسارير القلب. كان بصحبتي صديقي المفكر رشيد أيلال، الذي نظم كل هذا المهرجان، وبمعيتنا آخرون من أهل الفكر والعلم بمراكش. في صباح اليوم التالي أقلني القطار إلى مدينة الرباط وكنت حينها في طريقي لمعرض الكتاب بمدينة تطوان. في نفس العربة كانت تجلس معي فتاة، هادئة، استقلت كل فترة السفر في التعامل مع جوالها. بعد حين جاءت السيرة من أين أنتِ، أجابت: من مكناس. قلت: هل يمكن أن أطلب منك خدمة. قالت: نعم. استطردت: أن تحملي هذه الروايات للأديب سعيد بودبوز. فأجابت مومئة بالرضا. فحمدت الله على هذه النعمة. لقد أوصلت الكتب إلى الأستاذ سعيد بعد بعض من جهد وتعطيل، لكن الوصية وصلت إلى مكناس بسلام. والان دعونا نتعرف على هذا الكاتب عن كثب. من هو سعيد بودبوز، هذا الشاب المكناسي ذو الهمة العالية والشغف السرمدي للأدب والحكايات؟

السيرة الذاتية:

سعيد بودبوز كاتب وناقد مغربي من مواليد منطقة أكنول 15/7/1980. فاز بـ «جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي» (المرتبة الثالثة) عن مجموعة قصصية بعنوان «ثور وثورة» سنة 2017. وفاز بجائزة «الهيئة العربية للمسرح» (المرتبة الثانية) عن نصه المسرحي «الحفّارون وقادة الهرب» سنة 2020. صُدر له:

- «بين ضفة السراء وضفة الضراء» عن مطبعة سجلماسة بمكناس- المغرب سنة 2011.

- «نحو مورفولوجيا القصة الحديثة» عن دار «اليازوري» للنشر والتوزيع بالأردن سنة 2015.

- «سيميائية المركز والهامش في الأدب العربي المعاصر» عن دار «الأيام» للنشر والتوزيع بالأردن سنة 2016.

- «ثور وثورة»، وهي المجموعة القصصية الفائزة بجائزة الطيب صالح. صُدرت عن عن شركة «زين» السودانية سنة 2018.

كتب الدكتور جميل حمداوي عن كتاب «بين ضفة السراء وضفة الضراء» دراسة قيمة بعنوان «النقد السيميولوجي بالمغرب-سعيد بودبوز نموذجاً» نشرت بالعدد 9 من مجلة «الرقيم» العراقية، وأعيد نشرها بمجلة «أقلام» وعبر العديد من المواقع الرقمية. نُشرت لسعيد بودبوز العديد من النصوص والمقالات بالعديد من المجلات والصحف المغربية والعربية، منها مجلة «الرافد» الإماراتية، مجلة «الإمارات الثقافية»، مجلة «الجوبة» السعودية، مجلة «قوافل» السعودية، مجلة «الهلال» المصرية، مجلة «حسمى» السعودية»، مجلة «سيسرا» السعودية»، مجلة «المجلة العربية» السعودية، مجلة «إشراق» المصرية، مجلة «قوارئ» السعودية، مجلة «رؤى» الليبية، مجلة «الرقيم» العراقية، مجلة «روز اليوسف» المصرية، مجلة «الثقافي» العراقية، مجلة «طنجة الأدبية»، جريدة «الجريدة» العراقية، صحيفة «الزمان» الدولية، صحيفة «القدس العربي»، جريدة «أگراو أمازيغ» المغربية، جريدة «الاتحاد الاشتراكي» المغربية، جريدة «تاويزا» المغربية، جريدة «الخبر» المغربية، جريدة «سايس أخبار» المغربية، جريدة «العرب» الصادرة بلندن (بريطانيا)، صحيفة «الثورة» السورية، صحيفة «المجلس الثقافي» الليبية، جريدة «بيان اليوم» المغربية، جريدة «المستشار» العراقية، جريدة «أخبار اليوم» المغربية.

ترجم له الشاعر الفلسطيني «منير مزيد» قصيدة بعنوان «قصيدة من الشعير» إلى اللغتين؛ الإنجليزية والرومانية، وتم إدراجها ضمن الأنطولوجيا العربية المسماة «قلائد الذهب الشعرية»..

تقدم راجيًا وطلبت من الأديب سعيد بودبوز اختيار بعض مقاطع من رواية أنثى بوكافر وأن يشرح لماذا اختارها. وهذه خلاصة حديثنا المشترك في حوار جميل وسلس:

مقاطع الرواية:

بالرجوع إلى مقاطع الرواية التي ارسلتها لك، حقيقة لا أزعم أن اختياري لها كان مدروسا، فهي نظرات سريعة في النص ولكن ربما اخترت المقطع الأول لأنّه يُبرز جذراً من جذور ارتباط العنوان بالمتن.

أما الثاني، فلأنّ الرواية فعلاً تحمل اشتباكاً بين الحب والحرب، قلت ربما تختاره إلى جانب أحد المقاطع الأخرى.

وربما اخترت المقطع الثالث لأنه بدا لي بليغاً، علاوةً على كونه يحمل ملخصاً ما للرواية.

وكذلك المقطع الرابع، مثل الثالث، قلت ربما تجده أبلغ من الثالث أو العكس فتختار أحدهما. ونفس الأمر ينطبق على باقي المقاطع. لن أزعم أنني قد اخترت المقاطع الأدق والأنسب، لكن فقط حين أرى مقطعا محبوكا بلغة بليغة (وهذا أساسي) يمس صميم الموضوع، أختاره.

أما لو شئت المزيد حول موضوع الرواية وكيف ولماذا اخترته. فالحق أنني أكره فرنسا (الرسمية) كرهاً خرافياً. لأني فهمت منذ سنوات دورها السرطاني في أفريقيا عموما والمغرب خصوصا.

ثانيا: وفي المقابل، اخترت منطقة آيت عطّا، لأنها من المناطق التي صنعت تاريخ المغرب الحديث، ونالت عقابها بسبب ذلك، فحلّت عليها لعنة التهميش. بمعنى؛ أنها تشبه آدم الذي مازالت ذريته تدفع ثمن خطيئته لمجرد أنه حاول أن يأكل من شجرة «المعرفة».

فبناءً على قراءتي للأساطير الدينية، أعتقد أن آدم كان يريد أن يعرف أسرار الخلود، لكن المطلوب منه هو «الايمان» فقط. بعبارة أخرى؛ كان يجب أن يقبل الموت جهلاً، أو يقبل الجهل حتى الموت. بخلاف إبليس الذي انتفض و اختار «المعرفة» فكان من المنظرين (على الأقل) إلى يوم يبعثون.

نفس الشيء تقريبا حدث لصناع التاريخ في المغرب. فالمطلوب منهم كان الولاء والصلاة والسلام والاستسلام للواقع…دون أن يحاولوا تأديب أو ترميم هذا الواقع نفسه. لكن هؤلاء المنبوذين قديما وحديثا، رفضوا أن يعيشوا أمواتاً، فاختاروا الخلود، أصبحوا من الملاعين.

أرجو ألا أكون قد أطلت، أو إن شئت المزيد فمرحبا سل وأجيبك بكل سرور، ودمتَ بكل ما هو خير وجميل

جوابا على سؤالك دكتور أن أكتب تعلقيا أو تعليلا لاختياري هذه المقاطع؛ ستجد تعليقي تحت كل مقطع.

«أنظر إلى قمم صاغرو. اكتشفت أن الضغط يؤدّي إلى ولادة جديدة، كما يؤدي إلى الانفجار والموت. أجل، كنا في حالة مخاض. كان يجب أن نولد من جديد. كنت أنظر إلى صاغرو. أتساءل: أيّ ضغط حدث للأرض حولك حتى علوت إلى هذه الدرجة؟. ها هو العدو يضغط حولنا. يقضم سعادتنا يوماً بعد يوم. يحاول أن يدكّ إرادتنا الصلبة. وهاهو يدفعنا للحاق بقمتك يا بوﮔـافر».

يعني أن البطلة وجدت نفسها وقومها مجبرين على صعود الجبل بسبب الضغط العسكري الاستعماري، كما أن الجبل نفسه تكوّن نتيجة الضغط الجيولوجي الهائل، فكأن الأرض تمخّضت وولدت الجبل، وذاك هو التماثل بينه وبين أولائك المقاومين. «لمّا أكلتُ معه أوّل مرّة من شجرة الخطيئة البريئة بين أشجار النخيل، استغربتُ كيف أمكنني قبل ذلك أن أعيش بقلب واحد.. كيف أمكن للسعادة أن تغمرني دون أن يضخّها قلبُ من يحبّني في شراييني. ربما جمعتنا أقدار تلك الواحة لأنّ كلينا كان أكبرَ من عمره.».

ربما اخترت هذا المقطع لأنه مما يعكس الاشتباك بين الحب والحرب في هذه الرواية. فالبطلة تسترجع هذه الذكريات بعدما أجبرتها الحرب على مغادرة واحة الحب على ضفاف نهر زيز.

«هاهي قرية إكنيون، تستقبلنا برقودها على سفح صاغرو الشمالي. ننام ولا ينام صاغرو. فما قمّته إلا يقظة أبدية. إنه الجبل الذي طالما شعرت أننا لسنا سوى امتدادٍ له. أبداً مشرئبّ، ومتأهب ليباشر بنا وضح النهار، حتى ونحن في منتصف الليل، إذا اقتضى الأمر. تعلوه وتتوسّطه قلعة الله بوﮔـافر. ذلك العطّاوي الجبّار. ينتصب فوق الليل. فارساً بركانياً مارداً. إذا نمتَ ساعة في بوﮔـافر، فكأنك نمت ليلاً فرنسياً كاملاً !.».

المقطع يبرز كيف أن قمّة صاغرو صارت أبدية بعدما خلّدتها تلك الملحمة، التي سطّرها قوم كأنهم امتداد طبيعي له. إنها القمة التي تعلو وتسمو على ظلام الليل، وبامتطائها يمكن بلوغ النهار في أيّ وقت من الليل. إنه الجبل الفاصل بين الحب والحرب أيضاً، فبقدر ما يدلل القرية التي تنام على سفحه الشمالي، سيقضّ مضجع الأعداء حين يمتطيه المقاومون في محاربتهم.

«كل المعارك التي خضناها معهم، كانت بمثابة الجداول والأنهار التي تصبّ في هذه المعركة القادمة التي تمثل بحراً لجّياً بلا قرار ولا شواطئ. كنا مقبلين على هولٍ تسقط دونه الدوّل، وتستسلم فيه الجيوش المتطوّرة. لكنّا لسنا دولة ولا متطوّرين، وما كنا لنضع سلاحنا قبل أن تضعنا أرواحنا وتذهب إلى ربها. كنا نؤمن بأنه لابد للشعوب المظلومة أن تنتقم من غطرسة فرنسا على أيدينا في أعظم ورطة أطلسية قادمة اسمها بوﮔـافر !.».

هذا المقطع يلخّص تلك المآسي بعدة دلالات، وقد ورد هذا الكلام في معركة بوكافر التي كانت آخر وأعظم معركة بين مقاتلي آيت عطّا والاحتلال الفرنسي. فالجنود الفرنسيون كانوا يشاركون بأعداد صغيرة ومعقولة في المعارك السابقة، وكذلك يستعملون اسلحة محدودة وغضبا محدودا. لكن في بوكافر شارك 84 ألف جندي و44 طائرة وعشرات المدافع من كل الجهات. وحتى الدماء التي كانت انهارا صارت بحراً من كلا الجانبين.

«كنا نقترب فعلاً نحو القمة. لقد خضنا ضدهم الكثير من المعارك والمناوشات، كان لابد أن نحسمها هنا، بين السماء والأرض. فبعدما استولوا على واحاتنا وأنهارنا، كان لابد من معركة فاصلة بيننا. لقد استولوا على واحة تافيلالت في شرق صاغرو. استولوا على واحة تودغى في شماله. استولوا على واحات درعة في غربه، وها نحن نتسلّق السماء. نمتطي بوﮔـافر».

هذا المقطع يتكامل مع المقطع السابق في إبراز نتائج الضغط. فالقوة الجيولوجية أو الفلكية التي جعلت الأرض تنبت الجبل ويرتفع شاهقاً في السماء، تحاكي ضغط الاستعمار على هؤلاء الأمازيغ، والذي ضيق عليهم الأرض فاتجهوا نحو السماء بارتقاء الجبل.

«يا روح بوﮔـافر العظيمة، تقمّصيني. قودي الجبل خلفي. ولنهيل الكون على هؤلاء الأعداء. ولندفن فيهم غطرسة الغرب إلى الأبد. لن أنهزهم يا بوﮔـافر، أنا لستُ إلا انتصاراً محتوماً، رغم أنوف هذه المدافع وتلك الطائرات التي تواري جبن أصحابها وخستهم. يا بوﮔـافر، كان من حقي أن ألقي بنفسي من على كتفك الصخري فأرتاح. لكني ماكنت مجرد أنا. إنني آيت عطّاء كلهم. إنني أسيرة لهؤلاء الذين صاروا كلهم أنا».

هذا المقطع يبرز كيف أنّ البطلة صمدت بفضل تجاوزها لذاتها، فرغم انها كانت في امس الحاجة الى الانتحار، إلا أنها تشعر بأنها باتت رهينة لدى قومها، ولا يليق بها ان تتركهم. فهذه المرأة التي اختارت الجبل زوجاً ومصيراً، كانت تدرك بأنّ الفرنسيين أيضا يتجاوزون أنفسهم، وأنهم يخوضون معركة مصيرية في هذا الجبل، تدرك بأن الاستعمار لو انهزم هنا فسيُطرد بالنعال من باقي المغرب والجزائر وربما أفريقيا كلها.

«غربت شمسنا بين نيرانهم ومازلنا على قيد المقاومة، فتساءل الجنرال كاترو: «أيُعقل أن يكون هؤلاء كلهم مجانين؟». كانوا يتساءلون لماذا نحن مستعصون عن الهزيمة، ألا نؤمن بالأقدار؟. أليس لنا دين يرشدنا إلى هزيمتنا؟».

الدين كثيرا ما أرشد دعاته إلى هزائمهم المريحة. في المغرب على الاقل. وقد كان خطباء المساجد بفاس يتضرعون الى الله ان يشفي الضباط الفرنسيين الجرحى كي يمنعوا ابن عبد الكريم الخطابي من تحرير فاس !!. ولاحظ أنني بدأت التعليق على هذا المقطع من نهايته. فذاك هو المغرب الذي تغرب فيه الشمس بكثير من الدلالات !

«وأخيراً، بدأ الفجر يطوي أطراف الليل خلسة حول بوﮔـافر. بدا الأفق الشرقي متورّداً أحمر. أهو دماء أم نار؟. كأنه أفق من حديد منصهر. بل فيه حمرة خجل، تذكّرني بخدّي عذراء ما، وهي تتجاذب أطراف اللقاء الأول مع حبيبها. فهل أنت أفق الحديد الذي شبع من النار وشبعتْ منه؟. آنتما قادمان إلى قمة النشوة..قمة بوﮔـافر؟».

واخترت هذا المقطع لأنه يعبر ببلاغة عن الصراع بين الحب والحرب في هذا الهزيع الأخير من الحرب.

خاتمة:

سعادات غامرة ومودات غابرة لا بل حاضرة وفهم صوب هذا الأدب الرفيع بكل جوانبه الساحرة، هي حقيقة يا سادتي نعمة ربانية غامرة بأنوار وأنواء هادرة ونبراس، وهدي وبشرى زاخرة، نقتدي بها جلّها ناشدين أنسة مجتمعاتنا النافرة بالأدب، نعم، بالأدب فحسب. أقصد الأدب بكل تجلياته وانفعالاته وعنفوانه، بكل صوره حقائقه وتصوراته؛ فالأدب هو سيزموغراف لكل الحركات المجتمعية، فورانها، دورانها، وغثيانها. يقيس بكل دقة إلى أين تسير في هذه الدنيا الماكرة، في طرق عابرة صاغرة أم في أسرطة ونُهج لآفاق حاضرة، عابرة أم نائرة أم جائرة.

أتمنى لك يا سعيد، الأديب الأريب، كل التوفيق والنجاح بهذه الرواية الشائقة العصماء التي أبدعت فيها أيما إبداع.

***

د. محمد بدوي مصطفى