قراءات نقدية

رائدة العامري: رمزية الفضاء المكاني.. أشجار خريف موحش/ قيامة بابل

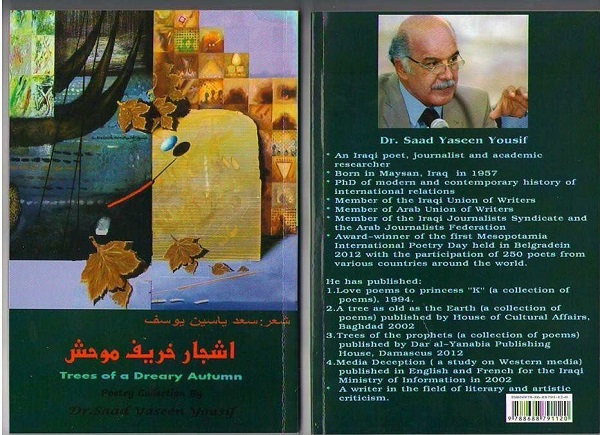

للشاعر سعد ياسين يوسف نموذجاً

جدل العنونة والإهداء:

تعمل العتبات النصية عادة على تمثيل الرؤية الشعرية العامة لدى الشاعر، وهو يحاول إيجاد ما أمكن من الصلات بين العنوان الذي يرغب بوضعه لديوانه الشعري بوصفه العنونة الكبرى، أو العناوين التي يضعها لقصائده بعد ذلك بما يمكن وصفة بالعنونة الصغرى، وحين يرغب بوضع إهداء فإنه لا يضعه بعيداً عن جوهر العنونة وما تفرزه من معطيات دلالية وسيميائية ورمزية لها علاقة وثيقة حتماً بطبيعة التجربة.

ديوان "أشجار خريف موحش" للشاعر سعد ياسين يوسف يتكون من فضاء خبري تحمله مفردة "أشجار" وقد جاءت على شكل جمع نكرة، بحيث تحيل على كل ما يوجد في الطبيعة من أشجار بكل ألوانها وأصنافها ونماذجها وأشكالها، من دون تعيين أو تحديد، وهذه المفردة على مستوى التشكيل النحوي هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره "هذه" أو "هي"، وفي الحالتين كلتيهما ثمة تركيز على الخبر بوصفه المقصد الشعري الأساس من الإشارة الخبرية، بكل ما تتمخض عنه المفردة من دلالات مفتوحة على معانٍ لا حصر لها تتصل بصورة الأشجار وطبيعتها وتاريخها وحضورها في عالم الطبيعة، ومن ثم تأتي إضافتها إلى نكرة مفردة "خريف" كي تشكّل بهذا التضايف صورة أكثر انتماء إلى الطبيعة، إذ إن "خريف" هو أحد الفصول الأربعة الرئيسة في الطبيعة؛ وله خصائص وصفات ومزايا شديدة الخصوصية، طالما استثمرها الشعراء في قصائدهم بتوجيهات رمزية وسيميائية عديدة.

من الواضح أن التعبير التضايفي "أشجار خريف" بهذه الصورة يحتاج إلى إضافات تشكيلية أخرى كي يتجلّى المعنى بشكل أوضح، لأن هذا التعبير يبقى ناقصا بانتظار حلقة لغوية تسهم في إكمال الصورة والمعنى معاً، لذا فإن النعت "موحش" يجعل المنعوت "خريف" ماثلاً في دائرة مهمة إكمال المعنى العنواني، وهنا تكتمل الصورة العنوانية كي تدلّ على أن المقصود الأصل في تشكيل العنونة هو "خريف" بعد أن يحمل صفته "موحش" من جهة، ويعود إلى حمل اللفظة الخبرية الجمعية "أشجار" من جهة أخرى.

تتجه الصورة العنوانية في تشكيلها نحو فضاء يركّز عدسة كاميرا التصوير على "خريف" موصوف بـ "موحش"، وتتجلى صفة الوحشة في الـ "أشجار" التي تنتظم مع "خريف" ومع "موحش" في تشكيل تنكيري متجانس، لا يحصل على فرصة التعريف إلا من خلال احتشاد الألفاظ الثلاثة كلها مع بعض، في سياق تركيبي لغوي واحد ينتج الصورة المأسوية التي أراد الشاعر فرضها على مساحة العنونة الكبرى، كي تلقي بظلالها بطريقة أو أخرى على عناوين الديوان الصغرى وهي ترتفع على رأس قصائد الديوان.

تحمل هذه الكلمات في صفحة الإهداء كثيرا من القيم الدلالية التي تتفاعل مع دلالات عتبة العنونة، إذ تعدّ عتبة الإهداء موازية إلى حد ما تتوسّط العتبات النصية الأخرى، وتستخدم هنا همسات الحروف المعبرة عن عمق الإحساس بالأشياء، لتخلق مقدمة خاصة لشرح الفلسفة التي يقوم عليها الديوان وذلك من أجل إنشاء جسر يصله بالقارئ/المتلقي، ونص عتبة الإهداء المشتبك مع عتبة العنونة هو:

(إلى الذينَ أشرعوا صدورَهم /للرصاصِ... ...

أملاً بربيعٍ مبهج ٍ

ولمْ يَكُنْ سوى/خريفٍ موحشٍ)

يشكل الإهداء الجسر الذي يصل خطاب الآخر بخطاب الذات ليحمل رؤية كاملة ومتكاملة عن جوهر التجربة، وهو ما يسعى الشاعر إلى تكريسه ضمن عتبة عنوان ديوانه "أشجار خريف موحش"، من أجل تمثلات وتجليات لنموذجه الشعري الخاص، الذي يعبر عن هويته في إعلان الفضاء النصي بطريقة معينة في هذا السياق وداخل هذا المضمار، لنكتشف وعيه في عملية الاستثمار النصي الجمالي في مساحة العناصر التشكيلية. ومن خلالها يعبر في آليات السرد الشعري عن روح التجربة ووحدتها السيميائية والرمزية والأسطورية، من أجل أن يعبر عن مقولته الشعرية في نهاية المطاف.

ويشير -أعني العنوان "أشجار خريف موحش"- إلى حالة من الوحدة والضياع والغموض مرتبطة بمظاهر الاكتمال وتغير الألوان. وهذا مؤشر على نهاية الدورة الحيوية للطبيعة، فضلاً عن كونه رمزاً للآخر مع اندماج وانصهار حالة العزلة أو الحزن أو الخسارة. كما تهدف الصورة العنوانية على هذا النحو إلى نقل التجربة الشعرية الشخصية نحو فضاء شعري سردي درامي، لتقديم... الموضوع أمام الذات، العام على الخاص، البعيد على القريب، الشامل على الجزئي، في استراتيجية شعرية يتجلى فيها المفهوم الجديد للشعر، ويعمل وفقه على أكثر من مستوى فني وأكثر من صعيد جمالي.

ولا سيما حين يستخدم الشاعر لغة شعرية محددة جداً في طريقة استخدامها النوعية على مستوى حركة الدال والمدلول وتفاعلهما معاً، وعلى مستوى التعبير والتشكيل في اختيار نوع البناء وطريقته ومنهجه وأسلوبه، تماشياً مع طبيعة الزخم الشعري الذي يتمتع به ديوان "أشجار خريف موحش" من نواحٍ عديدة ومجالات متنوعة، لا تقف عند حدّ التنويع العنواني للقصائد وأثرها في التشكيل العام للقصيدة، ولا عند حدّ الحكاية ولا الرؤية ولا الصورة ولا أي معطى فني أو جمالي آخر في فضاء التشكيل المكاني الشعري.

اخترنا قصيدة "قيامة بابل" كعالم مصغر يمثل الحياة بأسرها فهي ذات حركة ثابتة ومستمرة في أن واحد، تشبه حركة ديناميكية الحياة في كثير من معالمها وقضاياها وحكاياتها ورؤاها وتمثيلاتها الكثيرة والمتنوعة في فضاءاتها وإحالاتها.

إن فضاء العنونة الخاص بالقصيدة "قيامة بابل" يستدعي طبقات كثيرة ذات طبيعة أسطورية وتاريخية وزمنية ومكانية، من أجل تحقيق الحدث الخبري الذي يحيل على مرجعية متنوعة في المعنى والدلالة "قيامة"، وحين تضف إلى "بابل" فإن صورة بابل بوصفها من أقدم مدن العالم وأكبر عواصم بلاد الرافدين عاصمة الإمبراطورية البابلية، ومعنى الاسم بالأكدية هو "بوابة الآلهة" الذي يتلاءم في تشكيله العنواني مع دلالة "قيامة"، وما ينفتح عليه المعنى من قيم دلالية لا حصر لها يتجلى كثير منها في طبقات القصيدة، وتعمل الطبقات بطريقة عالية التداخل والاشتباك للتعبير عن جوهر الأطروحة الشعرية التي تتبناها القصيدة، وهي أطروحة تقرأ الماضي والحاضر وتستشرف المستقبل.

طبقات القصيدة وإمكاناتها الجمالية:

شئنا في قراءتنا أن نقترب من القصيدة في سياق يتضمن وينطوي على رؤى في فضاء نقدي يحمل تفسير وتأويل معطياتها، والكشف عن خصوصياتها الجمالية، من خلال محاور نقدية عديدة، فهي قصيدة عميقة ومنفتحة إلى آفاق شعرية متنوعة، وهذا ليس بجديد على نص الدكتور سعد ياسين يوسف؛ إلا أن الشاعر في هذه القصيدة ومن خلال مقاطعها التي تتكون من سبعين مقطعاً تمكّن من طرح فضاء شعري حاوٍ لإمكانات شعرية خاصة، ولا سيما أنها تحتوي على أطول نصوص ديوان (أشجار خريف موحش).

سعى الشاعر إلى إضافة شيء جديد للعلاقة بين درامية الفضاء المكاني والشعر. وفي كل مقطع من القصيدة توجد ثيمة ويوجد نشاط درامي خاص، يتميز باستمراره مع ما سبقه وما تلاه من جهة، إضافة إلى تميزه بنوع من الاستقلال البنيوي الذي يجعل من المرور مشهداً شعرياً درامياً متكاملاً من زاوية أخرى.

إذ قسمنا مقاطع القصيدة "قيامة بابل" على مشاهد؛ لأننا نعتقد أن الفعالية المشهدية بطابعها الدرامي هي الصورة المثلى التي عملت في المجال الشعري الدرامي داخل عموم القصيدة، ، بما يمتاز به من حساسية تصويرية / مشهدية تتجلى في عناصر التشكيل التكويني كالشخصية، والمكان، والزمان، والحدث، والصراع، وغيرها، فضلا عن وجود العناصر الشعرية الأساسية كالخيال والرمز والرؤية الشعرية وغيرها من العناصر. بما يجعل من كل مشهد من القصيدة علامة درامية تؤكد وعي الشاعر الاستثنائي الذي يدفعه نحو بناء فضاء تشكيلي شعري ودرامي في آن واحد يكشف عن قدر كبير من التماسك والتلاحم والتفاعل.

وقد حرصنا في قراءتنا على أن تكون المنهجية القرائية حرة تستجيب للرؤية والشخصية والذوق النقدي الخاص، مستفيدة من كل المناهج الحديثة التي تمكننا من مساعدة أدواتنا النقدية في العمل التحليلي والتأويلي، بما يمنح الشخصية الناقدة الفرصة الأكبر للظهور والنشوء. وهي تكشف عن المزاج النقدي الخاص، مما يجعل القراءة مجالاً ميدانا جمالياً يسهل مشاركة القارئ/ المتلقي ليكون شريكاً قادراً على التفاعل مع القصيدة مرة، ومع القراءة النقدية مرة أخرى، بعد أن أصبح المتلقي جزءاً لا يتجزأ من الفضاء الإبداعي للشاعر في خلق النصوص الأدبية أو إعادة إنتاجها من جديد.

يوصف المكان النصي بأنه أداة فنية لا يستغني عنها المبدع ليضفي نكهة خاصة على حركة إبداعه. وفي الواقع، يهيمن المكان على بطولة العمل الأدبي في بعض الأحيان، عندما يكون المكان هو هدف النص وغايته، وعلى الرغم من أن المكان يمثل الإطار الذي لا يفقد أبعاده الهندسية تماما. ويقدم التفاصيل في هذا الصدد، لكن خيال الفنان المبدع وذاته ينعكس بالضرورة في أجواء المكان وفضاءاته. ويظهر بظلال وألوان مضافة تثري العمل الأدبي وتجعله أكثر حركة ديناميكية وتأثيرا وحيوية وانفتاحا على بقية العناصر.

إن عنصر المكان يعمل شكلا تكوينيا في مساحة الفضاء النصي بصورة ذات زخم فني وجمالي عالٍ، ليكَون قدرة فاعلة تتجاوز الجماد المنفعل بذاته، وتنتقل إلى مشهد مسرحي على مستوى الفعل والتأثيرات والتأثر. ويشكل ويضيف ويعدل ويلغي ويبدع، وهذا يحدث على المستوى العاطفي والنفسي أو على المستوى الواقعي للحدث، ويأخذ شكله النصي من خلال هذه القدرة المؤثرة الفائقة ضمن المراحل والطبقات للعمل الأدبي من بداية النص حتى نهايته، ولعله في مجال الفضاء النصي الشعري هو أكثر حيوية ونشاطا عند الشعراء الذين يدركون خطورة المكان وأهميته في صياغة جماليات النص.

قصيدة "قيامة بابل" لها عنوان مكاني متحرك يوحي بأنها آتية مكانيا من فضاء الأسطورة نحو الفضاء النصي، وذلك لتصوير طبيعة الحركة الحيوية للشخصية الأسطورية "يا ابنة مردوخ" التي جاءت صورتها ممثلة في الراهن الشعري.

يرصد الشاعر بعدسة كاميرا تركز على البنية المكانية من وجهة نظر الرؤية الذاتية. ويسعى فيه إلى تصوير الفضاء النصي المكاني المتخيل الذي يرتفع فوق المكان الأرضي الطبيعي (بابل)، لارتباطه ببنية مكانية أسطورية تعيد إنتاج حدث مكاني أسطوري في أفق الحدث الشعري الملحمي المستدعى إلى فضاء المكان في القصيدة.

وما يصاحبها من خصائص متعلقة بالجذر المكاني وحركته الدائرية في أعماق الحدث الشعري "السماء والأرض والبشر، النبات والحيوان، البحار والأنهار، الشمس والقمر"، وبالحساسية الشعرية التي يتصف بها نص الشاعر. وبالرؤية المكانية التي تنتج وتحمل كثيرا من الرؤى والأفكار والتصورات والأحلام، وتعمق صورة الحدث الشعري في المشهد بشكل لا تتوقف فيه الحركة السردية.

يأخذ الحدث الشعري المكاني في هذه الصور بعدا جدليا يشارك في صياغته وإنتاجه وسرده الدرامي، فضلا عن حركة الأفعال المضارعة في النص. وهي تحيط المكان الشعري بإنتاج شعري ذي طابع تكويني محيطي تنويري؛ في سياق رصد الصورة نحو أحد مسارات التشكيل السردي وآفاقه للإسهام في تشكيل الفضاء النصي. وقد يكون الموقع موقعا جانبيا أو أماميا أو رأسيا في القصيدة من خلال عدسة كاميرا التصوير الشعري، وذلك حسب حساسية طبيعة الفضاء النصي في القصيدة وهو يتحرك عبر الزمن والمكان، في صيغ شعرية تستدعي التاريخ والأسطورة والماضي إلى فضاء الراهن كي تتشكل الصورة المطلوبة.

الطبقة الشعريّة الأولى: فضاء النداء المكاني

تبدأ قصيدة "قيامةُ بابل" في طبقتها الشعرية الأولى ببناء مكاني يطلق إشاراته نحو فضاء مكاني ضارب في عمق التاريخ والزمن والأسطورة، وهذه الإشارة المنطلقة من عتبة الطبقة الشعرية الأولى ذات الطبيعة الاستهلالية هي طبقة ندائية؛ يستخدم فيها الشاعر أداة النداء "يا" بصورة استدعائية لأمكنة وأزمنة وشخصيات وحالات ورؤى وأفكار وقيم ونماذج وصور متعددة ومتنوعة في تشكيلاتها.

بهذا التشكيل المنفتح على آفاق تكاد تحتوي الحياة بأسرها والتاريخ بأسره في تفعيل عميق لعلاقة الذات الشاعرة بالموضوع الشعري:

"بابلُ

يا صخرةَ الإلهِ، يا متَّكأَ العرشِ

يا لهفةَ الطينِ إلى السَّماءِ

يا هسْهَسْةَ الجذورِ في التّرابِ

يا أصابعَ الخلودِ..

يا صرخةَ الرّيحِ

يا شهقةَ المعابدِ

يا كلَّ الجهاتِ

يا مُختصرَ العصورِ

يا خبزَ هذهِ الأرضِ، دورتَها

يا مُختلفَ الملائكة.

يا بنتَ (مردوخَ)...

يا خالقَ السَّماءِ والأرضِ والبشرِ

يا خالقَ النَّبات ِوالحيوان ِ

يا قاتلَ (ثيامةِ الشّرِ) وسابغَ الخيرِ

على الحقولِ والبراري الخضراء.

يا سيدَ البحارِ والأنهارِ"

تقوم أداة النداء "يا" بدور محوري تشكيلي دائري في بناء بؤرة شعرية مركزية تدور حولها أحداث هذه الطبقة من القصيدة، وتبدأ من مركزية المكان الشعري في القصيدة "بابلُ" كي تبدأ من هذا المكان بكل ما ينطوي عليه من حساسية شعرية حفلة النداء، وتكون البداية من أعلى حلقة في تشكيل المرجعية الشعرية "يا صخرةَ الإلهِ"، مصحوبة بالمكان الخاص والمعبّر عن الحلم الدائم "يا متَّكأَ العرشِ" لرسم الصورة الفوقية العليا لمشهد الفضاء الندائي المكاني، وبماء خط شروع صالح لاستمرارية النداء وصولاً إلى المقصد والهدف.

ثم تبادر ياء النداء للاتجاه نحو الجذر المادي للمكان بكل قيمه الأسطورية من خلال العلاقة بين طبقته العليا وطبقته الدنيا "يا لهفةَ الطينِ إلى السَّماءِ"، والرغبة في العودة إلى مكان الانبعاث الأصلي التكويني، والهبوط في لقطة أخرى إلى حساسية الرؤية المكانية في نموذجها التاريخي المكاني المرتهن بالأسباب الأولى للحياة "يا هسْهَسْةَ الجذورِ في التّرابِ"، والانفتاح على رغبة حلمية أزلية لدى البشر للحصول على فكرة الدوام والاستمرار في الحياة "يا أصابعَ الخلودِ.."، والالتفات إلى الطبيعة في أوج تجليها الإيقاعي العارم "يا صرخةَ الرّيحِ"، لاستكمال الصورة المستدعاة نحو تحقيق خلاص ما في فضاء القصيدة.

تتحول الحالة الندائية بعد ذلك نحو الأمكنة القديمة في تشكيلاتها الدينية الأولى "يا شهقةَ المعابدِ"، مقترنة بالحدود التي ترسم شكل حركية الحياة فيي الوجود "يا كلَّ الجهاتِ"، في سبيل البحث عن معنى ومغزى يختزل الزمن ويختصره في مقولة واحدة ورؤية واحدة "يا مُختصرَ العصورِ"، واللجوء في مستوى ندائي آخر إلى المرجع المكاني الأصيل الذي لا مكان غيره للحياة الفعلية "يا خبزَ هذهِ الأرضِ، دورتَها"، على النحو الذي يسمح للمنادي بتوجيه ندائه نحو أدوات إلهية بوسعها أن تحقق مثل هذا الخلاص المنتظَر "يا مُختلفَ الملائكة"، ومنه نحو ابنة كبير آلهة قدماء البابليين "يا بنتَ (مردوخَ)..." من أجل الاستعانة بها لتحقيق هذا الحلم الشعري الذي لم يعد قابلا للتحقق.

من هنا تنطلق الحساسية الندائية في الطبقة الأولى الاستهلالية من القصيدة نحو لفظ "الخالق" بوصفه المدبّر الأعلى لكلّ شيء "يا خالقَ السَّماءِ والأرضِ والبشرِ /يا خالقَ النَّبات ِوالحيوان ِ/يا قاتلَ (ثيامةِ الشّرِ) وسابغَ الخيرِ/على الحقولِ والبراري الخضراء/يا سيدَ البحارِ والأنهارِ"، في صورته الكلية والشاملة وهو يهيمن على كل شيء ويسيّر كل شيء لكي يأخذ بيد صاحب النداء، ويستعيد بها صورة التاريخ في قلب الراهن والحاضر.

الطبقة الشعرية الثانية: صورة المنقِذ والمخلّص

تنجح الطبقة الأولى من القصيدة في إرساء دعائم التشكيل الشعري الحكائي في سرديته المكانية، وبناء الفضاء المكاني المطلوب بكليته الشاملة العابرة للأزمان والدهور والحالات والحكايات والقصص التي تمتد عبر الزمان والمكان، إذ إن لحظة اللجوء إلى الخالق هي لحظة استثنائية لا تخلو من رؤية صوفية غاطسة في الأعماق:

"إن غبتَ عنها ساعة ًهبتْ عواصُف

السَّماء

واجتاحَ طوفانُ التراتيلِ العيونَ

حتى استفاقت في المَدى

نبوءةٌ كانت:

"أن ائتزر لهم"

في لُجةِ القيظِ في تمّوز

يا أيها المُختارُ من ذريتِها،

يا حاملَ سيفِها متشفعاً بأنليل"

تتحرك الأدوات الفاعلة في التشكيل الشعري للطبعة الثانية من القصيدة داخل رؤية شعرية، تقوم على بناء حوار بين الراوي الشعري وبين شخصية الخالق تتحرّى فيه شخصية الراوي الحصول على الحلّ المطلوب "إن غبتَ عنها ساعة ًهبتْ عواصُف السَّماء/واجتاحَ طوفانُ التراتيلِ العيونَ"، ولا شك في أن مفردة "عواصف" مقترنة بمفردة "طوفان" تشكلان علامة شعرية تستعيد جملة من ملامح الأساطير، القادرة على تثمير الصورة الشعرية في هذه الطبقة من خلال سمات ومزايا وحكايات تتجلى من وحي هاتين المفردتين، ضمن سياق مرجعي يتصل بما تحمله كل مفردة من محكي شعري في أعماقها.

ما يلبث الراوي الشعري أن يستدعي في خضم هذا الاشتباك الشعري عالمه الخاص هنا؛ بين فضاء المكان وفضاء الزمان وفضاء الرؤية، ويتحرك هذا العالم الخاص في الإلماح إلى نبوءة سابقة "حتى استفاقت في المَدى/نبوءةٌ كانت:/"أن ائتزر لهم"/في لُجةِ القيظِ في تمّوز"، والإحالة على منطقة تاريخية ودينية خاصة يمكن أن تدفع باتجاه حلّ لغز الحكاية الشعرية، من حلال حضور الفضاء المكاني المشحون بحضور الفضاء الزمني.

يعيد الراوي الشعري الذاتي إطلاق آلة النداء في سياق شعري جديد ومنتخَب بعناية شعرية لافتة، عبر استعادة الإله السومري القديم وهو إله الرياح والهواء والأرض والعواصف كي يقوم بدوره في الشفاعة "يا أيها المُختارُ من ذريتِها،/يا حاملَ سيفِها متشفعاً بأنليل"، إذ يستيقظ الإله "أنليل" من رقاده الطويل القديم ليكون هو المنقذ والمخلّص، داخل هذه الدائرة الشعرية التي تتعالى فيها صيحات النداء في الاتجاهات كلها أملا في مصير جديد.

الطبقة الشعرية الثالثة: الاستدعاء المكاني وتخليق الرؤية

تنتقل الطبقة الثالثة من القصيدة نحو فضاء الاستدعاء المكاني الأسطوري من أجل رسم خريطة جديدة للمحتوى الشعري في القصيدة، ويتضمن هذا الاستدعاء المثول بين يدي التاريخ والأسطورة والماضي الزمني الموغل في القدم من أجل تكبير حجم الصورة الشعرية، فهي صورة كلية ومطلقة تتحرك في الاتجاهات كلها على طريق الاستجابة للعتبة العنوانية المثيرة "قيامة بابل"، نحو مسار جديد تحصل فيه الرؤية الشعرية العامة للقصيدة على بغيتها في حراك تمثيلي لا يتوقف عند حد أبداً:

"(الدّيرُ) ... مُنطلقُ النبوءةِ

والنصرُ في عرباتِكَ التي

تسابقُ الرِّياحَ ...

يا بابل،

الكرخةُ نهرُ دم ٍ

وعيلامُ انثنتْ.. تبكي نوائِحَها..

أطفأتْ نيرانَها

اكتوتْ ببابلَ ... حدَّ الفجيعة ِ

وانزوتْ.

البِشْرُ يصدحُ في الدروبِ

(مردوخُ) عادَ

يا راقصاتِ المعبدِ المقَّدسِ

يا كاهناتِ (اي ساكيلا)

يا شارعَ المواكب ِ

يا كلَّ أنوارِ المدينةِ هللّي

(مردوخُ) عادَ شامخاً

رايتُهُ للشّامِ... للخليج.

رايتُهُ.. بابلُ الجنائن ِ

اشتعالُ الكوكبِ... قبضةُ هذا الكونِ

لن يسرقَ مسلتَها الغزاة.

اللعنةُ، اللعنةُ حلّتْ."

إن الاشتغال على تخليق الرؤية الشعرية يعدّ من أبرز آليات الاشتغال الشعري داخل فضاء المكان بحمولته الأسطورية والتاريخية، بما ينطوي عليه من حكايات وقصص ومرويات ذات طابع شعبي يعبر من فوق الواقع "(الدّيرُ) ... مُنطلقُ النبوءةِ /والنصرُ في عرباتِكَ التي /تسابقُ الرِّياحَ..."، على النحو يسهّل انتقال النداء إلى مركز العمليات الشعرية المكاني "يا بابل"، حيث يستعيد المحكي الشعري في خضم تواصله مع الذاكرة والماضي التاريخي والأسطوري كثيرا من صور المكان وحيثياته على هذا الصعيد "الكرخةُ نهرُ دم ٍ/وعيلامُ انثنتْ.. تبكي نوائِحَها../أطفأتْ نيرانَها /اكتوتْ ببابلَ ... حدَّ الفجيعة ِ/وانزوتْ"، فتتجلى دائرة فعلية تضم الحراك الشعري بأجمعه في ظلّ فضاء يعمل على حصر الحكاية الشعرية في مسار مشترك واحد.

تتكشف الصورة الشعرية في هذه الطبقة عن رصد الحالة البشرية العامة في إيقاعها الكلي المطلق عبر المكان "البِشْرُ يصدحُ في الدروبِ"، في ظل عودة مردوخ التي تفسح المجال واسعا من جديد لإعادة حفل النداء والبحث عن الآخر "(مردوخُ) عادَ/يا راقصاتِ المعبدِ المقَّدسِ /يا كاهناتِ (اي ساكيلا)/يا شارعَ المواكب ِ/يا كلَّ أنوارِ المدينةِ هللّي"، فثمة دعوة مفتوحة للفرح والاحتفال والبهجة كي يتحول فضاء المكان إلى فضاء المطلق الشعري، لأن عودة كبير آلهة قدماء البابليين له حظوته وسطوته الكبيرة "(مردوخُ) عادَ شامخاً/رايتُهُ للشّامِ... للخليج./رايتُهُ.. بابلُ الجنائن ِ/اشتعالُ الكوكبِ... قبضةُ هذا الكونِ/لن يسرقَ مسلتَها الغزاة"، فتبرز معالم الفضاء المكاني المتعدد تاريخيا وأسطوريا "الشام/الخليج/الجنائن/الكون".

وهنا تحصل الكارثة التي يعلن عنها الراوي الشعري في ختام هذه الطبقة بما يجعل من الصورة الشعرية صورةً مأساوية "اللعنةُ، اللعنةُ حلّتْ"، وحلول اللعنة بهذا الشكل المرعب والمروّع يسهم في تخليق الرؤية على نحو من الأنحاء، ومن ثم تطوير الأداء الشعري باتجاه الانتقال إلى طبقة أخرى ترى من جديد حلم الأسطورة أو أسطورة الحلم، في سياق تمثيلي يحمل بين طياته شكل هذه العودة وفضاءاتها بين الاستدعاء المكاني من جهة، وبين التخليق الشعري للحكاية من جهة أخرى اعتماداً على هوية الشخصية والزمن والمكان والحادثة الشعرية.

تتفاعل الصورة الشعرية على يد الراوي من منطقة الإيجاب إلى منطقة السلب، ومن منطقة البعد إلى منطقة القرب، ومن منطقة الأعلى إلى منطقة الأدنى، ومن منطقة الصوت إلى منطقة الصمت، ومن منطقة الثبات إلى منطقة الحركة، في استراتيجية شعرية تقوم على منطق تشكيلي وتعبيري عابر للمشهدية التقليدية، وهي تفضي إلى حراك شعري لا يتوقف عند صورة وحيدة أو حالة وحيدة أو رؤية وحيدة، بل تنفتح على فضاء مكاني وزمني ورؤيوي

الطبقة الشعرية الرابعة: الاستباق الشعري

تتضمن الطبقة الرابعة من القصيدة نوعا من الاستباق الشعري في تشكيل سردية المحكي الشعري في القصيدة، حيث تتمكن اللعبة الشعرية من العبور إلى منطقة السرد في تفعيل آليّات السرد الزمني المعروفة، في سياق تمثيلي يسلّط فيه الراوي عدسة كاميرا التصوير الشعرية على الحادثة الشعرية بهذه الصورة الحاوية:

"غداً تستوقفُ الريحُ

(أرضَ البحرِ)،

تعيدُ أشرعةَ المراكبِ...

تستجدي عطاياكِ

البحرُ بحرُّكِ والشراعُ شراعُكِ.

بابلُ يا زمجرةَ العواصف

يا صحوَ الرخاء

يا أيقونةَ الإله

غداً ستُبعَثينَ من الترابِ

من طينه ِالفرات ِ

ترتقينَ سفحَ جنّاتِكِ العجابِ

بلا حجاب ِ

تفتحينَ للسماءِ السابعة ِ

قبضتَك.

يبدأ الاستباق الزمني الصوري في "غداً تستوقفُ الريحُ/(أرضَ البحرِ)،/تعيدُ أشرعةَ المراكبِ.../تستجدي عطاياكِ"، أي أن الفعل الاستباقي الذي ستستوقف فيه الريح أرض البحر وتعيد أشرعة المراكب هو فعل شعري درامي "تستوقف/تعيد/تستجدي"، كي تحضر الطبيعة بقوة في هذا المسار الشعري الدرامي "الريح/أرض البحر"، مع فضاء الحراك البحري "أشرعة المراكب" في صورة انزياحية واسعة.

يتعامد بعد ذلك دال البحر في صورة موازية مع الشراع "البحرُ بحرُّكِ والشراعُ شراعُكِ"، من أجل اللجوء من جديد إلى أيقونة القصيدة "بابلُ" من أجل أن يتجدد النداء في مجموعة أوصاف وحالات جديدة لفضاء المكان المركزي في القصيدة "يا زمجرةَ العواصف/يا صحوَ الرخاء/يا أيقونةَ الإله"، وما بين هذه الحالات الثلاث تتردد صورة المكان ابتداءً من الصورة العنيفة التضايفية الأولى "زمجرة العواصف" في مرجعيتها الأسطورية، ثم الصورة الهادئة والمثمرة التضايفية ايضاً "صحو الرخاء" في مجالها الفضائي الرحب، وأخيراً في الصورة التضايفية التي ترتفع إلى أعلى مقامات التشكيل "أيقونة الإله"، بكل ما تنطوي عليه هذه الصور التضايفية من إيحاءات وتمثّلات وإحالات تشتبك فيما بينها للتعبير عن جوهر التشكيل.

ويتبع هذا التعريف نوع من اللوم على رحلته الشخصية في بحثه داخل عتبات المكان والزمان: "غداً ستُبعَثينَ من الترابِ /من طينه ِالفرات" بشكل يجعل الطريق إليه هو الطريق الوحيد الذي يضمن وصولاً آمناً ومريحاً وثرياً ومنتجاً، كما توحي صورة "بلا حجاب" عبر دلالات رمزية يمكن الرجوع بها إلى مراجع أخرى، وهي تحمل مساحة درامية عميقة تنبع من صورة الدهشة الحاضرة في هذا المسار.

وينتهي السؤال الدرامي المنبثق من الآخر المؤنث نحو فضاء الراوي الذاتي الشعري بجملة "تفتحينَ للسماءِ السابعة ِ/قبضتَك/؟" كناية عن عدم القدرة على التمييز بين المسار القريب الذي يمثله المؤنث الآخر؛ ليحمل المسار البعيد المجهول في داخله مزيداً من الغموض الذي لا يمكن معرفته بسهولة، ويأتي الفعل المضارع "تفتحين" على هذا المستوى مشحوناً بطاقة درامية عميقة تكشف الصور الغامضة التي تعيشها الشخصية.

يبقى فضاء المكان بصورته الشعرية التي تحيل على التاريخ والأسطورة والمثال والحكاية والحادثة هو الفضاء الأكثر حضورا وتجليا وتأثيرا في حيوية المجال الشعري، إذ يتمكن الشاعر من بناء الصورة الكلية ومجموعة الصور الصغرى في هذه الطبقة اعتماداً على حيوية اللغة الشعرية ونشاطها الخلاق، واستثمار طاقات الدوال واللقطات والأفعال في البحث عن أرض شعرية صالحة لحركية اللغة، من أجل بلوغ هذه الطبقة مع الطبقات الأخرى في القصيدة مرحلة تكون فيها الأشياء قد أثمرت، في سياق تمثيلي رؤيوي تتلاقى فيه المرجعيات مع الأحلام في عملية اشتباك فلسفي ترفع من شأن الحكاية وتعمّق مساراتها.

الطبقة الشعرية الأخيرة: الاكتمال وصيرورة المكان

تنتهي الطبقة الشعرية الأخيرة من قصيدة "قيامة بابل" إلى صورة معينة من صور الاكتمال الشعري، من خلال فعاليات شعرية تحاول جمع كل تجليات المكان البابلي لإحياء الصورة التاريخية والأسطورية لبعث مكاني جديد، تكون فيه الصيرورة المكانية الشعرية أملا خفياً لصيرورة حياتية تنبعث من قيامة المكان:

"تمنحُكِ كتابَ أسرارِ هذا الكونِ

من جديدٍ، نبوءةَ الإله ِ

بابلُ ستُبعَثينَ

شاءوا أَبَوا... ستُبعَثينَ.

النجومُ تشرقُ فوقَ جدرانِك.

والشمسُ والقمرُ

لجلالِ هيبتِك

كما النبوءةِ ... ساجدين."

تحظى خاتمة النص في الفضاء الدرامي بأهمية استثنائية لأنها تجيب على الأسئلة وتحسمها، وتعلن عن موضوع النص وفلسفته منذ البداية، إذ تتمتع افتتاحيات النص واستنتاجاته بمكانة حدودية استراتيجية. لأنها تمثل مرحلة العبور؛ إذ يحمل النص طاقات درامية تسدل الستار على الحكاية الشعرية، وتحمل أدواتها لتكوين الصور وتأليف اللقطات والمشاهد داخل حساسية جمالية ترى وتلمس وتشعر وتحسّ وتكّون نموذجها بقوّة اللغة، فحين تكون اللغة الشعرية قادرة على أن ترى أبعد من أهدافها الدلالية القريبة، فإنّها تتسلح بقوة سيميائية عالية تمكّنها من العبور إلى فضاء المكان الشعري بأعلى وأبلغ ما يكون من تشكيل.

يمتلئ المشهد الأخير بحساسية درامية مكثفة ومثيرة تروي حصيلة أحداث النص في طبقاته المتعددة من البداية إلى النهاية، إذ يشهد حوارا حاسما لا رجعة فيه بين شخصيتي النص الراوي الذاتي والآخر، إذ الراوي يتولى زمام المبادرة الشعرية الدرامية ويرسم نهاية إنتاج الحدث الشعري بما يحمل من خزين حكائي قادر على التأثير، ولعل من ملامح الضغط الدرامي في هذا المشهد الأخير من القصيدة بروز البنية الحوارية وتأثيرها في رسم خريطة الأحداث، وما قد تؤول إليه من نتائج تحسم البيان الشعري في فضائه المكاني، على ما يحمله هذا المكان من كنز أسطوري كثيف متعدد الأوجه والمجالات والمحاور.

يندلع صوت الآخر وينبثق بحضور لافت يوجه خطابه نحو الراوي الذاتي الشعري بقصدية عالية، وتبرز فعالية أداة النداء "يا" المستفزة لتعلن جوهر الصوت وقوة حضوره في المشهد شعرياً ودرامياً، تليها الإشارة التعريفية الأكثر وضوحاً للعناية المباشرة، "بابل". بمعنى أن الراوي يشير إلى الذات والمكان والزمان في الصورة الحاسمة والنهائية؛ وكأن شخصية الراوي الشعري تبحث عنها في الطبقات كلها والمسارات كلها.

وما أن ينتهي خطاب الأنثى المتغيرة للراوي الذاتي الشعري من تقديم رؤيته الخاصة المتعلقة بالراوي، حتى يبرز صوت الراوي الذاتي الشعري رداً على ذلك، مما يشير إلى أن الحوار قد وصل إلى مرحلة درامية يزداد فيها الإيقاع "تمنحُكِ كتابَ أسرارِ هذا الكونِ /من جديدٍ، نبوءةَ الإله"، ولا شك في أن "كتاب أسرار هذا الكون" زائداً "نبوءة الإله" يحيلان على عنوان القصيدة "قيامة بابل" بوصفه الحامل الأكبر لأسرار القصيدة.

إن هذا الحوار الاعترافي يكشف البعد الدرامي في تشكيل الفضاء المكاني بكل مقترباته وأشكاله وتحولاته وشخصياته. وما يلبث ما ينتج هذا الحوار كرد فعل مناسب على خطاب اللوم الذي أطلقته الأنثى، لتتحدى ذلك الخطاب وتصوغ رد فعل معاكساً لاقتراح العودة إلى بابل "بابلُ ستُبعَثينَ/شاءوا، أَبَوا... ستُبعَثينَ/النجومُ تشرقُ فوقَ جدرانِك/والشمسُ والقمرُ/لجلالِ هيبتِك/ كما النبوءةِ... ساجدين."، في حراك شعري ذي زخم هائل يستحضر كل شيء تقريباً للارتفاع بمستوى التعبير إلى هذه الدرجة، إذ ترك الشاعر الطريق الطويلة في فضاء المكان الشعري العام ليقول: "ستبعثين شاءوا، أَبَوا "، أي الاستمرار على نفس الطريق ولو كان الدرب بعيدا، بقصد درامي واضح في هذا التشكيل اللغوي المتعدد الصيغ والتعبيرات والقيم التشكيلية. ويظهر هنا من خلال معنيين متناسبين لغويا، "شاءوا، أَبَوا"، بطريقة درامية عميقة.

تمثل الصفة الزمانية المكانية "قيامة بابل" النقطة التي يصل فيها الشاعر إلى مرحلة تحقيق التوازن التفاضلي بين المشاهد المتناقضة المتضادة، إنها تتحرك في سياق نشاط ديناميكي ينقل تجربة الواقع بكل آلياته. ولا شك أن هذا التصور يجعل من عنوان قصيدة "قيامة بابل" وضعا شعريا مركزيا وليس محايدا كما يبدو للوهلة الأولى.

والجملة العنوانية تبدو جملة عابرة ومكثفة ولا تنتمي إلى حال محددة وضيقة في حد ذاتها. وهو ما يعكس في سياق عنوانه المنفصل عن الجسم الشعري صورة وصفية. بشكل عام، يمكن تكراره مرات عديدة، لكن منذ لحظة دخوله لأول مرة مجال النص الشعري، يتبين أن العنوان مقصود بالتأكيد على نحو يحيل على التاريخ والأسطورة بدلالة الحاضر والراهن، وهذا القصد يتضمن في تضاعيفه العديد من الفعالية الحركية الديناميكية الدرامية على مستوى عناصر التشكيل الفضاء الشعري بتمثيلات المكان والزمان والحدث والشخصيات وغيرها.

يتمتع ديوان الشاعر سعد ياسين يوسف انطلاقا من هذه القصية المركزية والقصائد الأخرى بخصوصية وتفرد يجعله يستحق حقا هذه المكانة، على كل ما تنطوي عليه من مكنونات ومكبوتات النص، وذلك بنظرة معمقة إلى طبقات هذه التجربة وزواياها الفنية والجمالية؛ إذ ما نلبث أن نكتشف طبيعة الزخم الجمالي والموضوعي الوفير في هذه التجربة الشعرية، وهي تتوزع بين التاريخ والأسطورة والرؤية والزمن والمكان على وفق حساسية شعرية مرهفة وعارفة ومستوعبة للحال الشعرية الذاتية والموضوعية.

***

أ.د. رائدة العامري/ العراق